I classici greci e romani, “luce in un’epoca oscura”: suggestioni identitarie nel saggio di Colafemmina

In un passo di Walden, la straordinaria opera del filosofo “passato al bosco” Henry David Thoreau, troviamo questa riflessione sempre attuale: “spesso gli uomini parlano dello studio dei classici come se dovesse, alla fine, lasciare posto a studi più moderni e più pratici; ma lo studioso intraprendente studierà sempre i classici in qualunque lingua possano essere scritti, e per quanto antichi essi siano. Infatti, cos’altro sono i classici se non trascrizioni dei più nobili pensieri dell’uomo? Non studiarli più sarebbe come smettere di studiare la natura perché è vecchia.”

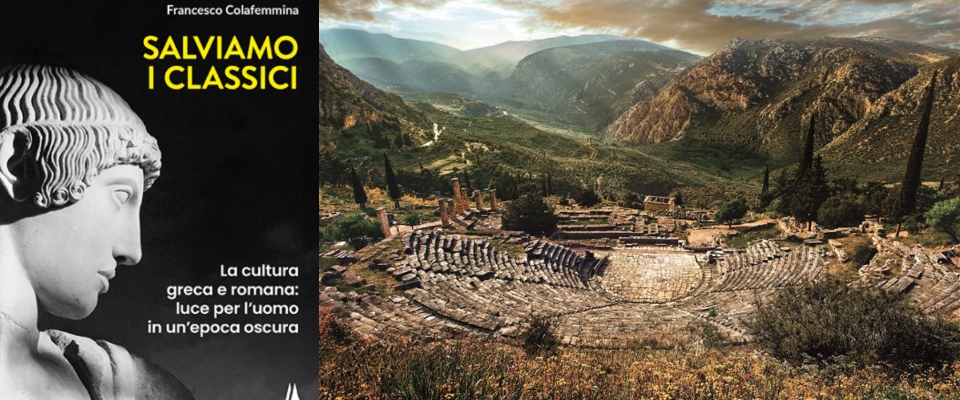

I classici “luce in un’epoca oscura” nel libro di Colafemmina

È questo uno dei tanti aspetti affrontati da Francesco Colafemmina nel suo “Salviamo i Classici. La cultura greca e romana: luce per l’uomo in un’epoca oscura” (Edizioni Passaggio al bosco, pp.202, euro 15). Che i Classici vadano salvati dalle strumentalizzazioni dell’ideologia woke, dalle censure tipiche dell’accademia statunitense (no ad Aristotele perché era schiavista, no ad Omero perché espressione del patriarcato tossico e via dicendo) o da banalizzazioni dei loro valori millenari è abbastanza evidente.

Tornare a porci le domande ancestrali

Tuttavia, sarebbe un grave errore fermarsi solo a questi aspetti di una polemica circoscritta al nostro tempo. Salvare i Classici significa anzitutto rileggerli, riscoprirne lo splendore, condividerne i valori, come scrive Colafemmina “conformarsi” ad essi. Per farlo occorre ristabilire anzitutto la posizione dell’uomo nel cosmo: qual è il nostro rapporto col divino, con la natura, con la società? E ricominciare a porci le ancestrali domande che fanno dell’uomo quell’eroe tragico che tante volte ritroviamo nella letteratura greca e romana.

Tre dialoghi di fantasia tra un romano e un filosofo greco

Un eroe tragico consapevole della propria fragilità e della provvisorietà della vita, ma nondimeno sempre intento ad elevare la propria vita nell’unità del corpo e dello spirito. Così il saggio di Colafemmina è inquadrato dai tre dialoghi di fantasia che l’autore immagina svolgersi fra un nobile romano e un filosofo greco di Alessandria d’Egitto nella casa dei Cervi di Ercolano. Il contrappunto fra il pragmatismo scettico romano, non scevro da una forte tempra morale, e la tensione metafisica propria dell’ellenismo è espresso in questi dialoghi come una chiave di lettura di quei “nobili pensieri” fondamentali per l’uomo nei quali Thoreau sintetizzava la superiorità dei Classici. Di più, l’autore sfida le solite interpretazioni dello studio del latino e del greco quali lingue logico-matematiche e riconduce questo studio alla necessità di riappropriarci dei valori incarnati dagli antichi scrittori. Valori che rappresentano sì l’espressione “di un’aristocrazia naturale e irresistibile” (sono sempre parole di Thoreau), ma restano accessibili a tutti. Anche a coloro che non hanno studiato le lingue classiche, anche a chi ha dimenticato gli studi liceali. Basta riprendere in mano Orazio per riflettere su quanto sia imprevedibile il futuro e necessario spiccare il frutto del giorno dall’albero del presente, o Pindaro per comprendere come ogni uomo abbia bisogno della luce del divino per elevarsi al di là dell’oscurità del quotidiano.

La riscoperta delle radici culturali e identitarie

C’è in questo saggio tutto il sapore della riscoperta delle nostre radici culturali, offerta al lettore con autentico amore, con studium, per tornare al senso originario della parola latina, ossia con vera e propria passione. E questa passione trascina il lettore attraverso le opere letterarie e filosofiche del mondo greco romano, ce le fa sentire dentro, risuonano nelle nostre anime, ci indicano la via. Una via che dovrebbero percorrere anzitutto le nuove generazioni, alle quali in particolare si rivolge l’autore.

I libri sono la ricchezza del mondo tesaurizzata

Così, per concludere con Thoreau, che nella solitudine del bosco rifletteva sul rapporto fra uomo, natura e libertà: “duemila estati hanno impartito ai monumenti della letteratura classica solo un colore più maturo, autunnale e dorato, poiché, a propria difesa contro la corrosione del tempo, essi hanno portato in tutte le terre la loro atmosfera di celeste serenità. I libri sono la ricchezza del mondo tesaurizzata, e l’adatta eredità di generazioni e di nazioni.” Per questa e per mille altre ragioni è fondamentale, oggi più che mai, continuare a salvare e a leggere i Classici.