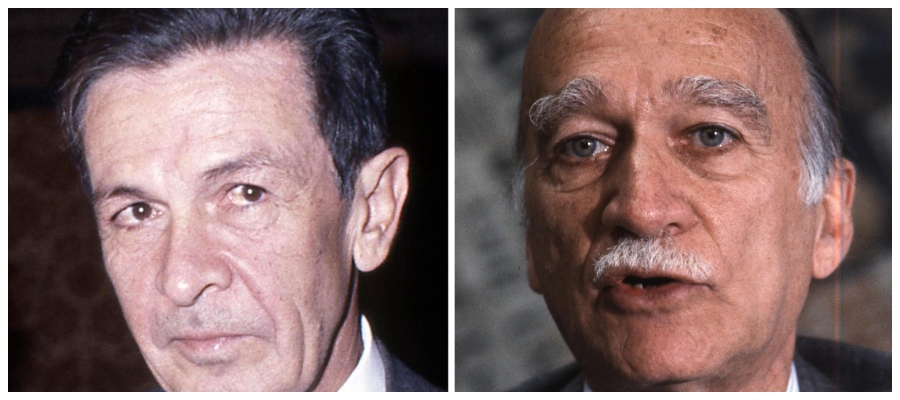

Berlinguer e Almirante, eredi di due storie da capire reciprocamente. Non da demonizzare

È vero: sulla rive droite c’è sempre stata un’attrazione per la figura di Enrico Berlinguer. È stato sicuramente decisivo l’omaggio che gli tributò Giorgio Almirante – ricambiato nel momento in cui toccò a lui, da Nilde Iotti e Giancarlo Pajetta – leader storico della destra italiana, quando il segretario del Pci morì. E in quel modo; anche quella fine ha contribuito a creare il mito: su un palco, in un comizio, interprete della politica vissuta come vocazione e missione, che accomunava le due ali del mondo politico, distante da un certo modo di fare politica centrista: immaginato picaresco, modello Tartuffe; quasi “a cercar la bella morte”, un’estetica fatta propria dalla destra, ben oltre il racconto di Mazzantini senior, papà di Margaret e Giselda.

Berlinguer è stato cantato – “Enrico/dolce Enrico” – da Antonello Venditti, artista di simpatie progressiste, ma capace di valicare le tradizionali antinomie (“Dove Nietzsche e Marx si davano la mano/ E parlavano insieme dell’ultima festa”), suscitando emozioni anche nelle tenere generazioni della destra. La quale ha contribuito al racconto dell’Enrico favoloso con la visita di Giorgia Meloni, nel febbraio scorso, ai padiglioni della mostra dedicata al segretario del Pci di cui quest’anno è caduto il quarantesimo anniversario della scomparsa. Lo ha nutrito, quel mito, anche il piccolo libro di Antonio Padellaro (Il gesto di Almirante e Berlinguer, PaperFirst, 2019) sugli incontri segreti tra i due leader, negli anni Settanta, gli Anni di piombo – gli stessi del rapimento e dell’uccisione di Moro – per arginare il terrorismo, per frenare la lunga scia di sangue, dei sacrifici umani, di giovani rossi e neri, spesso orchestrata da entità esterne e interne che hanno diretto e usato lo stragismo, la strategia della tensione e gli opposti estremismi.

Ora, io ho una mia personale opinione: la nostalgia accarezza la nostra sentimentalità di esseri umani, ci infonde emozioni quasi melanconiche; ci fa stare bene il ritorno al nostro personale e comune passato, il quale traccia e incide parte di noi, l’essere stati, come singoli e parte di comunità umane, quali sono stati i partiti di allora: piccole chiese, della sinistra e della destra. Ma è una dimensione intimistica, archetipica, che produce torsioni della realtà; oscura la lucidità, crea mitologie distanti dal vero. È ciò che sta accadendo con Enrico Berlinguer al quale col film di Andrea Segre (La grande ambizione) è dedicata l’apertura del Festival del cinema di Roma. Come su scala mondiale fu – e tuttora continua – nell’universo democrat il kennedismo, con la “saga JFK” in America, prodotta dall’ondata emotiva dell’assassinio del giovane presidente (e poi del fratello Bob). Ma la cultura politica dell’italian right è abbraccio verista col principio di realtà: col vissuto, col Tragico che include scacchi e sconfitte; l’opposto di miraggi edulcorati e artificiali paradisi mentali; del fasullo Progresso che mai verrà.

E lo sguardo all’Enrico onirico trascura, ha bisogno di non “vedere” le immagini fosche, gli sbagli capitali, le ombre di trascorsi tutt’altro che luminosi; i quali, invece, fanno parte del Berlinguer in carne e ossa, che fu capo del Pci e ancor prima, della staliniana Federazione Mondiale della Gioventù Democratica. Poi, ma molti anni dopo, venne la via italiana al socialismo e l’evoluzione che sappiamo. Mettiamo le carte in tavola: se Berlinguer viene richiamato in vita, addirittura con l’inserimento – per me un furbesco ma irreale passo all’indietro – della sua effigie nella tessera del Pd di Elly Schlein, diventa un dato su cui discutere; con franchezza. Berlinguer nel suo tempo – espressione questa non rituale che invita a ragionare – non fu un santo: nessun leader politico può esserlo, intendiamoci. E i suoi errori hanno uno peso storico e a questo punto politico, anche nella contemporaneità.

Dal sostegno ai carri armati sovietici a Budapest, che soffocarono la rivolta ungherese nel 1956 (Antonio Giolitti e altri coraggiosi lasciarono il partito), all’ostracismo riservato ai dissidenti russi – Solgenitsin, Sacharov, Sinjavski in testa – che ha provocato una rupture culturale grave: la “generazione Berlinguer”, con lui in prima persona, si è portata nella tomba la responsabilità epocale di avere creato in Italia una coltre di silenzio e ostilità che ha impedito ai nostri figli e nipoti di conoscere e studiare le figure e le opere degli scrittori del dissenso – con in testa, l’autore di “Arcipelago Gulag”, premio Nobel 1970 – di cui Aleksej Naval’nyj e gli altri dissidenti perseguitati da Putin, sono oggi i naturali discendenti. Lo stesso vale per l’opposizione feroce degli homines togliattiani, con Berlinguer protagonista, alle nascenti istituzioni delle Comunità europee: la tradizione europeista della sinistra è, per dirla con Hobsbawm, un’“invenzione di una tradizione”.

Mi fermo, perché non si tratta di fare le pulci alla leggenda del Santo Enrico, ma aprire una riflessione: le biografie politiche vanno comprese nel loro tempo, vanno “storicizzate” come contributo imperfetto, pasciuto di errori e talvolta anche di “orrori”, se così possiamo dire. Sono comunque un apporto alla democrazia politica nel suo svolgimento, alla nostra historia di comunità nazionale, agli annali della Repubblica in cammino. È giusto così? Oppure no? Se sì, nel pianeta progressista deve valere lo stesso metro per le grandi figure della vicenda politica della destra italiana, con in cima Giorgio Almirante.

Questo è il nodo: che non è uno scambio o l’ invito a un mutuo, furfantesco oblio. È uno sprone a guardare avanti, ciascuno nel suo accampamento e col suo ruolo, nella costruzione della città politica di tutti: degli italiani di destra e di sinistra; di centro e di altrove. I segni lasciatici dai grandi leader andavano, in anni difficili e tormentati, in direzione di un crescente rispetto reciproco, di un confronto civile orfano di demonizzazioni, nonostante si fosse a distanza molto minore di oggi dalle tragedie provocate dalla dittatura fascista e dalla guerra civile; verso una coesistenza che oggi vediamo azzannata dalle pulsioni del tempo in cui heideggerianamente siamo gettati. Si può trovare una via che porti alla reconquista di una reciprocità storico-politica, a quella civiltà perduta, che ritroviamo nelle immagini in bianco e nero e poi colorate delle vecchie tribune politiche o dei dialoghi “nascosti” tra capi politici? Nessuno è figlio di se stesso: rive droite e rive gauche hanno ascendenze, eredità; personalità, narrazioni e persino ingenue epopee. Le vogliamo maledire, l’un l’altra, o leggerle nel contesto che vissero e per la visione e gli ideali per i quali lottarono? La Repubblica non è cresciuta anche dei loro sforzi e dei loro umanissimi e politici drammi?